| Roop Lal Sandhu | ||

| Scuola di Yoga |

Prefazione

PARTE PRIMA – CONOSCERE LO YOGA

Perché

lo yoga?

Le diverse vie dello yoga

Yama: le norme morali dello yoga

Yoga e igiene personale

A tavola con lo yoga

PARTE SECONDA – PRATICARE LO YOGA

Introduzione agli esercizi di hatha-yoga

Il

rilassamento

1.

Il rilassamento supino (sava-âsana)

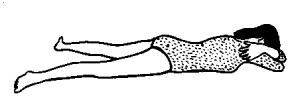

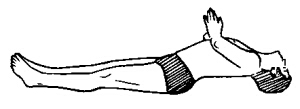

2. Il

coccodrillo (makara-âsana)

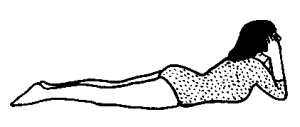

3.

II rilassamento facile (jyestha-âsana)

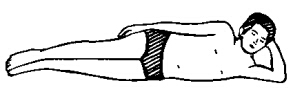

4.

Il Buddha dormiente (sayana-Buddha-âsana)

5. La respirazione purificatrice e

rivitalizzatrice (anuloma-viloma-kriyâ)

6. II rilassamento yogico profondo (yoga-nidrâ)

Le tecniche yoga: âsana e prânâyâma

1°

livello

7. Il bastone

(danda-âsana)

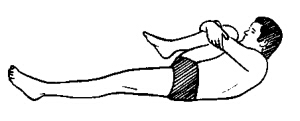

8. La posizione

purificatrice (pavana-mukta-âsana)

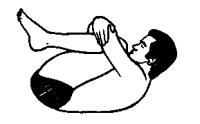

9. Il

sollevamento del bacino (upastha-utthâpana-âsana)

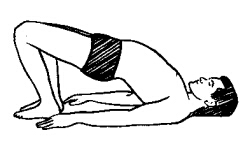

10. II pesce (matsya-âsana)

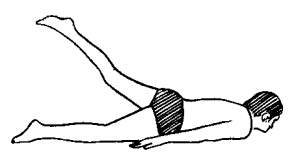

11. La semi-cavalletta

(ardha-shalabha-âsana)

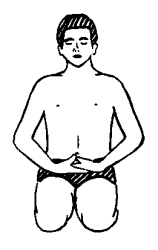

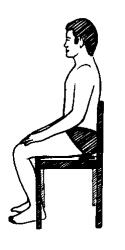

12. La folgore (vajra-âsana)

13.

La consapevolezza del respiro (introduzione al prânâyâma)

2° livello

14. Il sollevamento sulle braccia (purva-uttâna-âsana)

15.La tigre (vyâghra-âsana)

16. La torsione spinale (vakra-âsana)

17. La posizione del perfetto yogin (siddha-âsana)

18. L'albero (virksha-âsana)

19. La nave (nâv-âsana)

20. La respirazione a sezioni (vibhâga-prânâyâma)

3° livello

21. Il saluto (eka-janu-namaskâra-âsana)

22. Il coniglio (shasha-âsana)

23. La candela (sarva-anga-âsana)

24. Il cobra (bhujanga-âsana)

25. Lo stiramento laterale (parshva-uttâna-âsana)

26. La posizione di raccoglimento (dhârmika-âsana)

27. La respirazione completa (mahâ-yoga-prânâyâma)

4° livello

28. L'arco (dhanur-âsana)

29. Lo stiramento del dorso (pascima-uttâna-âsana)

30. II leone (simha-âsana)

31. Il cammello (ushtra-âsana)

32. Il triangolo (trikona-âsana)

33. L'eroe dormiente (supta-vîra-âsana)

34. La respirazione vocalica (pranava-prânâyâma)

5° livello

35. L'aratro (hala-âsana)

36. II cerchio (cakra-âsana)

37. La posizione testa-ginocchio (janu-shîrsa-âsana)

38. La cavalletta (shalabha-âsana)

39. La posizione di Goraksha (Goraksha-âsana)

40. La freccia (Vîrabhadra-âsana)

41. La respirazione alternata di purificazione (nâdî-shuddhi)

6° livello

42. L'estensione della gamba (Ananta-âsana)

43. II loto (padma-âsana)

44. La posizione di Matsyendra (ardha-Matsyendra-âsana)

45. La posizione sulla testa (shîrsha-âsana)

46. II pavone (mayûra-âsana)

47. La flessione in avanti (pada-hasta-âsana)

48. La respirazione a fasi eguali (samavritti-prânâyâma)

PARTE TERZA – TAVOLE FOTOGRAFICHE

PARTE QUARTA – LO YOGA DELLA MENTE

La

psicologia dello yoga

Esercizi di meditazione

Meditazione semplice

Meditazione sul

grembo universale (yoni-mudrâ)

Concentrazione sulla

fiamma (trâtaka)

Silenzio mentale

Meditazione di pace

Meditazione sull'aurora

Meditazione sul sé (âtma-vichâra)

Mare di luce

Meditazione sull'anâhata-chakra

Meditazione sul manipûra-chakra

Meditazione sul Maestro inferiore

Meditazione di trasformazione del corpo fisico

PASSI SCELTI

Oltre venticinque secoli prima dell’era cristiana, lungo il corso dell’lndo, nel territorio dell’attuale Pakistan, fiorì una civiltà altamente sviluppata, le cui vestigia sono state riportate alla luce dagli archeologi a partire dai primi anni del nostro secolo. Sono ormai noti a tutti i nomi di Harappâ e Mohenjo-Dâro, i luoghi dove sorgevano i più importanti centri della civiltà dell’lndo: qui la disposizione di edifici pubblici e case d’abitazione, costruiti con mattoni d’argilla, ubbidiva a un preciso piano regolatore e inoltre la città era dotata di una perfetta rete idraulica di canali di scolo. Questa civiltà possedeva una scrittura composta di pittogrammi che a tutt’oggi non sono stati decifrati, sebbene siano state avanzate varie interpretazioni, talora del tutto fantasiose, come quella che li ricollega alla scrittura, altrettanto misteriosa, dell’isola di Pasqua.

Gli scavi condotti nella valle dell’lndo hanno riportato alla luce una grande quantità di manufatti: vasellame, statuine di terracotta, ornamenti, e i famosi sigilli di pietra, per lo più steatite, recanti varie raffigurazioni simboliche. Alcune di queste rappresentano, con tutta evidenza, figure umane in posizioni yoga.

Questa disciplina, dunque, che prima delle scoperte archeologiche della valle dell’lndo si riteneva appartenesse al patrimonio culturale degli Arii, il popolo conquistatore che penetrò in India nella prima metà del secondo millennio, affonda invece le sue radici nella più antica civiltà di Harappâ e Mohenjo-Dâro, sicché la sua origine si perde nella notte dei tempi.

Quarantacinque secoli sono trascorsi dall’apogeo della civiltà dell’lndo: l’uomo ha messo piede sulla Luna e invia ormai i suoi sofisticati congegni a esplorare i confini del sistema solare. Nei laboratori di ricerca uomini di scienza scompongono facilmente l’atomo nelle sue particelle infinitesime, dove materia ed energia si confondono, mentre i biologi tentano di carpire alla cellula i suoi ultimi segreti. L’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo hanno cessato di essere qualcosa di misterioso e temibile. Anche l’uomo comune, cui sfuggono formule e leggi che a pochi è dato di elaborare e comprendere, vive però un’esistenza condizionata dall’assoluto predominio di una complessa multiforme tecnologia.

Non quarantacinque secoli, cioè meno di duecento generazioni, ma una distanza abissale sembra separarci dalla civiltà delI’Indo!

Eppure proprio in questi ultimi anni, i più intensi di scoperte scientifiche e di progresso tecnologico, uomini e donne si rivolgono con crescente interesse allo yoga, questo dono dell’Oriente antico che promette equilibrio, salute lucidità interiore, ma soprattutto liberazione dall’ansia e dal’insicurezza che, ad onta del progresso scientifico, o forse proprio in virtù di esso albergano nel cuore di ciascuno.

Si moltiplicano così i libri sullo yoga: alcuni di essi presentano una meccanica serie di âsana, o posizioni, prescindendo quasi del tutto dai principi etici e filosofici della disciplina; altri invece hanno l’ambizione di condurre per mano il lettore fino alle più alte realizzazioni dello yoga esoterico, incuranti del fatto che al di sopra di un certo livello ci troviamo di fronte a una dottrina iniziatica, la quale non può essere trasmessa da un testo scritto, ma richiede il diretto insegnamento e la costante assistenza di un maestro.

Questo libro intende fornire una corretta informazione a coloro che desiderano accostarsi alla disciplina dello hatha-yoga, cioè lo yoga fisico (o meglio psico-fisico), sia mettendone in chiaro i presupposti filosofici, senza i quali esso verrebbe degradato a semplice ginnastica, sia esponendo quelle tecniche fondamentali nelle quali un occidentale non iniziato può esercitarsi da solo senza alcun pericolo.

La prima delle quattro parti in cui è diviso il libro ha lo scopo di rendere familiare lo yoga: spiega perciò i motivi per i quali esso può essere utile all’uomo occidentale, quali sono i benefici che questi ne può ricavare e con quale abito mentale è opportuno accostarsi a questa antica disciplina.

Sempre nella prima parte vengono esposti i precetti morali (yama), che stanno alla base di ogni forma di yoga: in particolare viene esaminata la loro concreta applicazione alla vita dell’occidentale d’oggi. Vene cosi tolta di mezzo un’idea errata piuttosto diffusa: che lo yoga rappresenti uno stile di vita «esotico» sotto ogni punto di vista e che esso conduca perciò a una fuga dai valori occidentali e al rifugio in un modo di essere e di agire «diverso» perché orientale. Vedremo, al contrario, che i precetti morali dello yoga possono costituire il migliore bagaglio etico per un impegno attivane nella vita e nel contesto sociale di cui facciamo parte. Successivamente vengono esposte le pratiche igieniche riconducibili, insieme alle norme per una corretta alimentazione, al secondo stadio (niyama) dello hatha-yoga.

La seconda parte è tutta dedicata all’insegnamento delle tecniche; innanzitutto il rilassamento, quindi le posizioni (âsana) e il controllo del respiro (prânâyâma) che costituiscono tradizionalmente il terzo e quarto stadio dello hatha-yoga. In questa parte operativa ho inteso realizzare un insegnamento vivo davvero una «scuola di yoga» dove l’allievo viene guidato con dettagliate descrizioni, affiancate da disegni chiari ed essenziali, a rendersi padrone delle tecniche esposte: queste sono state suddivise in «livelli» di crescente difficoltà, per un apprendimento graduale che può scegliere tra diversi «percorsi» e divenire così individualizzato secondo il talento e le caratteristiche di ciascun allievo.

La terza parte è costituita da tavole fotografiche: queste saranno utili a chiarire eventuali dubbi e a perfezionare l’esecuzione degli âsana, data la maggiore ricchezza di dettagli rispetto ai disegni.

Nella quarta e ultima parte ci si accosta alla psicologia dello yoga. Dopo una breve introduzione teorica viene proposta una serie di esercizi di concentrazione e meditazione, che costituiscono i livelli superiori dello hathayoga (pratyâhâra, dhyâna, dhâranâ).

Mi auguro che tutti coloro i quali non hanno la possibilità di frequentare una scuola di hatha-yoga possano trarre un adeguato beneficio dall’uso di questo libro. Esso contiene tutte le informazioni e i suggerimenti che necessitano a un allievo per progredire in modo soddisfacente: il resto è lasciato alla serietà d’intenti e alla perseveranza con cui ciascuno vorrà dedicarsi alla pratica degli esercizi.

ALLA RICERCA DELLA PACE MENTALE

Il termine yoga trae la sua origine dalla radice sanscrita yuj, che significa «unire, legare insieme, aggiogare». Si tratta infatti di una disciplina il cui scopo consiste nel «legare insieme» le funzioni e le energie psico-fisiche dell’individuo sottraendole a quella dispersione cui sono sottoposte nella vita ordinaria.

È sufficiente un modesto grado di introspezione per renderci conto di come soprattutto la nostra vita psichica si svolga all’insegna della dispersione e della molteplicità. Senza tregua la nostra mente è attiva: ricordi, progetti, attese, emozioni positive e negative, gli stati mentali più eterogenei si avvicendano incessantemente. La vita stessa, con il quotidiano impegno che ci richiede, impone questo fervore tumultuoso, al quale però talvolta vorremmo sottrarci, sia pure per poco, così da ritrovare quell’io reale che alberga nel profondo in ciascuno di noi, colui che. pur nella molteplicità delle forme mentali, ne è l’imperturbato testimone, colui che «non agisce e non patisce macchia».

Se prendiamo in esame una qualunque giornata della nostra esistenza quotidiana ci rendiamo conto facilmente di come, ad esempio, è cangiante il nostro stato d’animo a seconda dei diversi rapporti umani che dobbiamo affrontare. Nel corso del tempo molti «io» differenti o addirittura opposti si susseguono l’uno all’altro: ora impersoniamo la dolcezza, ora predomina l’aggressività, ora l’entusiasmo ci prende la mano e ci sentiamo di affrontare e condurre in porto i compiti più gravosi. Ecco allora che il nostro io «è» entusiasmo, «è» fiducia, in un’identificazione totale con uno stato d’animo che sembra coinvolgere tutto il nostro essere. Ma all’improvviso si verifica una contrarietà, oppure un disturbo fisico, magari di poco conto, viene a importunarci: un repentino mutamento di umore e tutto a un tratto ci sentiamo depressi, sfiduciati, sicché ciò che poco prima ci sembrava semplice e facile appare ora irto di difficoltà insormontabili.

MASCHERE SOCIALI

Qualcuno potrebbe rifiutarsi di riconoscere se stesso in questa analisi, ritenendo di essere «tutto d’un pezzo». Certo non siamo tutti uguali: vi sono persone il cui animo è più mutevole, la cui emotività è più fragile, sicché la loro vita è come una di quelle giornate primaverili, caratterizzate dal tempo variabile, quando stormi di nubi corrono incessantemente attraverso il cielo e il sole appare e scompare ad ogni istante. Altre persone, quelle di cui si dice che «hanno carattere», sono meno soggette a questa variabilità di umore: ma sta di fatto che tutti, chi più chi meno, sperimentiamo quotidianamente l’influenza delle circostanze esterne sul nostro stato psico-fisico.

Anche colui che ha la rassicurante sensazione di essere tutto d’un pezzo si accorgerà, a un più attento esame, di possedere il suo bagaglio di «maschere»: maschere sociali, che indossa o dismette a seconda del ruolo che gli compete nei vari momenti della vita di tutti i giorni. Siamo forse gli stessi quando trattiamo con superiori o con sottoposti, con amici e familiari, oppure con estranei? Al contrario, il nostro atteggiamento muta e ci adeguiamo, in maniera più o meno conscia, alle esigenze dei diversi rapporti umani. Questa multiformità non è in sé un male: è anzi il presupposto di una vita sociale accettabile. Il vero pericolo è di non riuscire più a veder chiaro in noi stessi, confondendo, ad esempio, il nostro io reale con una delle maschere, magari con quella che ci imponiamo più sovente e con la quale ci siamo così identificati da non essere più capaci di riconoscerci quali realmente siamo.

Vediamo dunque che a tal punto siamo tutt’uno con la multiforme attività estroversa della nostra mente, sollecitata dalle necessità della vita pratica, che ci diviene impossibile, senza l’aiuto di una tecnica specifica, realizzare a comando la soppressione controllata degli stati mentali in vista di uno stato di coscienza superiore. Talvolta ci sforziamo di realizzare quel vuoto della mente che ci permetterebbe di cogliere il nostro io profondo, saldo in se stesso nella sfera dell’essere, sottratto al volubile gioco del divenire e del molteplice. La mente però si ribella alla forzata inattività che tentiamo di imporle, i pensieri che ci sforziamo di scacciare si fanno più insistenti, il corpo stesso diviene una presenza molesta: avvertiamo la tensione che vi alberga, necessaria forse per affrontare le piccole e grandi battaglie della vita quotidiana, ma di cui non riusciamo più a sbarazzarci quando vorremmo farne a meno.

Ci rendiamo conto, allora, di non essere veramente liberi. Anche se nessuna costrizione esterna ci condiziona, siamo tuttavia sottoposti all’inquieto tumulto delle nostre emozioni, al disordinato errare dei nostri pensieri, al gioco delle parti della vita di tutti i giorni, alle molestie che ci procura il nostro stesso corpo, sia quando «somatizziamo» ansie e tensioni, sia quando esso si ribella a uno stile di vita innaturale quale per lo più gli imponiamo.

COMPETITIVITÀ E CONSUMISMO

Alla naturale difficoltà che l’uomo ha trovato, in qualunque epoca della sua storia a farsi signore di se stesso, la moderna civiltà occidentale aggiunge le sollecitazioni di una cultura che troppo spesso punta all’esteriorità e all’appagamento dei sensi. Oggi, più che in qualsiasi periodo del passato, l’uomo si aspetta «dall’esterno» la soluzione dei problemi che lo angustiano La pubblicità di uno sconfinato numero di prodotti di consumo, fatti apposta per facilitare la fruizione edonistica dell’esistenza, ci bombarda con i suoi messaggi. Alla legittima aspirazione che l’umanità nutre per un adeguato livello di benessere, che la sollevi dalle pene di una vita tribolata, la moderna civiltà industriale aggiunge tutta una serie di falsi bisogni o addirittura meri «simboli di stato» alla cui lusinga l’uomo medio difficilmente riesce a sottrarsi.

Nasce così l’illusione di potersi comprare la felicità a patto di avere abbastanza denaro: ciò promuove un’esasperata competitività sociale dove il traguardo da tutti ambìto è il successo, non già inteso nel legittimo significato di realizzazione armonica di possibilità latenti, ma in quello riduttivo e mistificante di raggiungimento del massimo guadagno possibile. Questo stato di cose conduce l’uomo d’oggi a un inevitabile sentimento di frustrazione, sia perché, il più delle volte, considera insoddisfacente il suo «posto in classifica», sia soprattutto perché arriva prima o poi il momento in cui egli si interroga sulla validità di una scala di valori fondata sulla competitività sociale e sul possesso di beni materiali.

È legittimo ascrivere il costante aumento dei disturbi nervosi, sempre più dilaganti soprattutto nelle città industriali, non solo al senso di insicurezza che l’uomo prova ormai in ogni momento della sua esistenza, ma anche alla carenza di valori di questa stessa esistenza. Per un verso la sua dipendenza dall’esterno, da «altri» che non costituiscono più un prossimo, ma sono spesso entità anonime o addirittura minacciose, gli fa temere di poter essere abbandonato in balìa di se stesso; per altro verso, sebbene per sopravvivere sia forzato a rispettare le regole del gioco, egli finisce per avvertire talvolta con una chiara presa di coscienza, talvolta in modo subliminale che c’è qualcosa di fondamentalmente inautentico in una vita che ha per unica meta il guadagno e il prestigio esteriore. Non per nulla Jung, il padre della «psicologia analitica» affermava che la maggior parte dei suoi pazienti non soffrivano «di una specifica malattia, bensì del vuoto e della «mancanza di significato della propria vita».

Qualcuno potrebbe giudicare eccessiva questa critica radicale di certi «valori» della nostra civiltà occidentale e ritenere che sia dettata da nostalgie mistico-ascetiche. Per chi la pensasse così gioverà citare alcuni passi di un autore non certo sospetto di misticismo o irrazionalismo o di propendere a una visione «orientale» dell’esistenza. Mi riferisco a Konrad Lorenz, premio Nobel per i suoi studi sul comportamento animale, fondatore riconosciuto della moderna etologìa (=scienza del comportamento). è significativo come il punto di vista di questo uomo di scienza coincida con quello del seguace dello yoga e sia fortemente critico nei riguardi della moderna civiltà occidentale. Egli infatti scrive:

«Sorge spontaneo il quesito se all’anima dell’uomo odierno procuri maggiore danno l’accecante sete di denaro oppure la fretta logorante. Qualunque sia la risposta, coloro che detengono il potere, indipendentemente dall’orientamento politico, hanno interesse a favorire entrambi questi fattori e a ingigantire le motivazioni che spingono l’individuo alla competizione. Non mi risulta che esista finora una analisi psicologica profonda di queste motivazioni; ritengo tuttavia molto probabile che, oltre alla brama del possesso e all’ambizione di ottenere una posizione di rango più elevato, un ruolo molto importante sia svolto in entrambe dalla paura: paura di essere superati dai concorrenti, paura di diventare poveri, paura di prendere decisioni sbagliate e di non essere, o non essere più. all’altezza di una situazione estenuante».

È degno di nota come lo stesso Lorenz, poche righe più oltre, richiami l’attenzione del lettore sull’importanza dell’introspezione e della meditazione, sottolineando l’incapacità dell’uomo moderno di dedicarsi a esse attraverso la pratica del silenzio:

«Uno dei peggiori effetti della fretta, o forse dell’angoscia che ne è la causa diretta, è l’evidente incapacità degli uomini moderni di rimanere soli con se stessi, sia pure per breve tempo. Essi evitano con scrupolo ansioso qualsiasi possibilità di meditazione e d’introspezione; forse temono che la riflessione possa metterli di fronte a una agghiacciante immagine di se stessi, come quella descritta da Oscar Wilde nel suo classico romanzo dell’orrore // ritratto di Dorian Gray. Il dilagante bisogno di rumore, che sembra paradossale se si considera la nevrastenia degli uomini d’oggi, si spiega soltanto col bisogno di soffocare qualcosa».

Lo yoga ha l’ambizione di offrirsi come rimedio efficace per coloro che avvertono il disagio derivante da questa incapacità di ritornare al proprio centro (meditare = stare al centro). Esso infatti si presenta come una via di realizzazione che, avvalendosi di tecniche appropriate, conduce l’individuo al dominio della propria unità psicofisica attraverso un allenamento progressivo. «Anche poco di questo retto procedere», dice la Bhagavadgîtâ, «libera da grande paura». Con la cessazione della paura degli altri non ha più ragione di essere una esasperata competitività che avvelena i rapporti umani. Con la cessazione della paura di se stessi diviene possibile il silenzio interiore e il ritrovamento dell’autentico «sé».

L’AZIONE RIEQUILIBRATRICE DELLO HATHA-YOGA

Lo hatha-yoga agisce in profondità, sul corpo e sulla psiche, armonizzando ciò che è disarmonico, riportando equilibrio là dove questo è venuto meno: l’effetto di una pratica costante non è tanto una trasformazione della personalità quanto piuttosto l’integrazione e la maturazione delle potenzialità latenti che vi sono in ogni essere umano. L’allenamento, come si è detto, è graduale e progressivo: esso impegna lo yogin (= colui che pratica lo yoga) sul piano fisico, mentale e morale.

Di solito gli occidentali che si accostano per la prima volta allo yoga ritengono di avere a che fare con una semplice ginnastica, sia pure di un tipo particolare nata in India in un lontano passato con motivazioni mistico-religiose; una ben strana ginnastica, fatta di posture ieratiche e contorcimenti bizzarri, la quale tuttavia «funziona», producendo effetti salutari e vitalizzanti sicché può essere adattata ai fini utilitaristici del mondo occidentale d’oggi. Vi sono manuali di yoga che incoraggiano apertamente tale opinione e bandiscono quindi ogni riferimento alla componente filosofica e psicologica della disciplina, mentre ormai nei villaggi-vacanze di svariate località turistiche si impartiscono con disinvoltura lezioni di yoga accanto a quelle di tennis, surf a vela, o pesca subacquea. Molte palestre, parallelamente all’insegnamento delle arti marziali giapponesi, organizzano corsi di yoga e capita ancora di incontrare persone le quali ritengono che «yoga» e «judo» siano più o meno la stessa cosa. Si vedono nascere inoltre centri alla moda di «danza e yoga», destinati a signore con problemi di linea...

Tutto ciò contribuisce ad accrescere l’errata opinione che lo yoga, nella forma in cui può essere praticato dall’occidentale medio, si riduca a un’attività puramente fisica che consiste nell’assumere e mantenere determinate posizioni corporee. In verità lo hatha-yoga attribuisce una grande importanza al corpo: molte tecniche hanno lo scopo di conseguire una perfetta padronanza delle funzioni fisiche. Nessuno invero più di uno yogin considera il corpo come tempio dello spirito e al tempo stesso come docile strumento dell’io superiore. Come un violinista, attraverso anni di indefesso esercizio perviene al pieno dominio del suo strumento, sicché nessun virtuosismo, per quanto ardito, gli è precluso, così lo yogin acquista padronanza del suo corpo perfetto, che irradia armonia, vitalità e vigore.

Secondo lo yoga, infatti, non vi può essere alcun reale progresso sul piano spirituale finché il corpo costituisce un molesto fardello ed è soggetto a disturbi che compromettono l’armonia dell’unità psicofisica. Purtroppo la civiltà moderna non è la migliore alleata della nostra salute, non ostante i continui progressi della scienza medica. A questa infatti si chiede il miracolo quando anni e anni di errori hanno causato guasti irrimediabili: basta guardarsi attorno per osservare un’umanità spesso dolente, che paga in termini di sofferenza fisica e morale l’allontanamento da un regime di vita conforme alla natura. È il risvolto negativo che reca con sé l’accresciuto confort della nostra esistenza; mentre quasi i due terzi della popolazione mondiale vivono tuttora in uno stato di sottoalimentazione, nella nostra civiltà opulenta ci si ammala per eccesso di cibo; inoltre la maggior parte delle persone è ormai disavvezza a una sana, seppur faticosa, attività fisica, qual era, ad esempio, quella della civiltà rurale contadina.

Il ritorno alla natura: quante volte questo mito è ricorso nella storia dell’umanità! Ebbene, esso costituisce per lo hatha-yoga un imperativo categorico: alimentazione, respirazione, igiene personale, posture, hanno il fine di restituire al corpo l’armonia di funzioni che gli compete. Serenità di spinto, energia e vitalità, sono il premio che lo yoga offre alla nostra perseveranza, purché si ritorni a vivere secondo i dettami della natura.

QUANTO OCCORRE IMPEGNARSI?

Alcuni manuali di yoga, scritti da autori occidentali, insistono sul fatto che è possibile ottenere grandi risultati con un impegno personale molto ridotto «Dateci quindici minuti al giorno e faremo di voi dei perfetti yogin!»: questo potrebbe essere lo slogan di certe pubblicazioni. In realtà le cose non stanno proprio così: una seria pratica dello hatha-yoga, sia pure adattata alle possibilità medie dell’uomo occidentale, comporta, indipendentemente dal fattore tempo, un coinvolgimento globale della personalità. Tale pratica non può essere un’attività episodica inserita alla meno peggio nella nostra giornata fitta di impegni, come avviene per uno sport qualunque, ma significa innanzitutto una scelta esistenziale. Chi affronta lo yoga, in altre parole, si mette su una via che implica in una certa misura l’accettazione di una determinata visione del mondo, la quale è nel contempo una gnosi e un’etica.

In questa prospettiva perde di significato la domanda: «Quanto tempo dobbiamo dedicare allo yoga?». Poiché lo yoga, come vedremo, comporta un nuovo modo di respirare, di nutrirsi, di lavorare, di considerare i rapporti interpersonali, perfino di riposare; poiché si fonda su di una morale cui occorre offrire viva testimonianza nelle contingenze della vita pratica, esso finisce per investire di sé e riplasmare l’intera esistenza. Se invece la domanda di cui sopra si riferisce in senso stretto agli esercizi (posizioni e tecniche respiratorie) si potrà calcolare un impegno giornaliero da un’ora a un’ora e mezza comprensivo di due sedute: una principale al mattino e una più breve nel tardo pomeriggio o alla sera.

GLI OTTO STADI DELLO HATHA-YOGA

Si è detto che lo hatha-yoga comporta un allenamento progressivo che esige una pratica costante. Non per nulla alla radice da cui deriva il termine «yoga» si può fare risalire la parola «giogo»: praticare lo hatha-yoga significa anche «aggiogarsi», cioè sottomettersi volontariamente a una disciplina che, se da un lato bandisce ogni violenza, anche su se stessi, richiede tuttavia l’impegno di uno sforzo graduale e perseverante. è questo precisamente il significato della parola hatha, la quale si può tradurre sia «forza» sia «perseveranza»: «hatha-yoga» vuol quindi significare «unione (cioè integrazione delle facoltà e delle energie psicofisiche) per mezzo di una forza perseverante (= uno sforzo progressivo)».

La pratica dello hatha-yoga si pratica attraverso otto stadi, di cui i primi quattro appartengono alla sfera fisica, mentre i successivi riguardano invece la sfera psichica. Essi sono:

1) yama o «astinenze»: questo primo stadio costituisce la base morale della disciplina ed è il presupposto necessario per un reale progresso negli stadi successivi.

2) Niyama o «osservanze»: comprende precetti di purificazione, norme igieniche, nonché precetti sul corretto atteggiamento mentale dell’aspirante yogin. Questi infatti deve possedere letizia (samtosa), autodisciplina (tapas) e volontà di migliorarsi attraverso l’autoeducazione (svâdhyâya).

3) Âsana o «posizioni»: insieme allo stadio successivo gli âsana costituiscono la chiave di volta dello hatha-yoga.

4) Prânâyâma o «tecniche di controllo della forza vitale» (prâna) attraverso esercizi respiratori.

5) Pratyâhâra, o «ritrazione della mente» dagli oggetti sensibili.

6) Dhâranâ, o «concezione mentale» su un solo oggetto.

7) Dhyâna o «meditazione». Le tecniche di questo stadio sono state fatte proprie anche dal Buddismo e, dopo essere passate in Cina sotto il nome Ch’an si sono estese al Giappone dando origine allo zen.

8) Samâdhi,o anche «en-stasi mistica»: è questo lo stadio supremo, accessibile a pochi adepti, nel quale la dimensione umana viene trascesa e si attinge l’Assoluto.

È importante sottolineare che questi otto stadi o «membra» (anga) dello hatha-yoga non devono essere intesi come tappe rigorosamente separate le une dalle altre, quasi altri compartimenti stagni; al contrario, la pratica dello yoga è piuttosto un apprendimento ciclico, con ritorni e approfondimenti successivi. Ad esempio, l’accettazione di una base etica è il promo passo che viene richiesto al neofita per poter progredire negli stadi più avanzati: al tempo stesso la profonda azione riequilibratrice delle posizioni e delle tecniche respiratorie favorisce nello yogin una più autentica adesione alle norme morali, che vengono così integrate nello sforzo del suo modo di essere e di vivere.

VI SONO CONTROINDICAZIONI?

In linea generale non vi sono controindicazioni alla pratica dello hatha-yoga nel suo insieme: poiché esso genera un’azione riequilibratrice molto disturbi possono trarre un notevole beneficio da un uso appropriato degli esercizi. Bisogna ricordare però che lo yoga non è una panacea universale e il suo scopo nontanto quello di guarire chi è malato quanto quello di mantenere in buona salute chi è sano. Sarebbe quindi un grave errore accostarsi allo hatha-yoga aspettandosi dalle sue tecniche guarigioni miracolose di stati morbosi cronici o di lesioni irreversibili. Ci possono essere quindi delle situazioni in cui si impongono buon senso e prudenza, soprattutto nell’affrontare le tecniche pi impegnative. Più oltre, quando verrà trattata la tecnica delle singole posizioni, saranno anche specificate le eventuali controindicazioni e le cautele da adottare in caso di malattia: nel dubbio comunque è sempre consigliabile consultarsi con il proprio medico, il quale potrà aiutarci a fare un bilancio della situazione. L’ideale sarebbe avere un medico con nozioni di yoga, in grado di indicarci i nostri «punti» deboli sui quali l’allenamento può efficacemente intervenire come correttivo.

HATHA-YOGA PER GIOVANISSIMI

Per quanto riguarda il fattore età sembra esserci tra i divulgatori occidentali dello yoga una notevole disparità di opinioni. Alcuni infatti incoraggiano la pratica delle tecniche dello hatha-yoga fin dall’età prescolare; altri invece sostengono che un bambino, anche se impara meccanicamente l’esecuzione delle posture, non è in grado di comprenderne lo spirito e quindi non trae un reale beneficio dagli esercizi.

In entrambi questi punti di vista c’è qualcosa di vero. In apparenza quelli che sconsigliano lo yoga nell’età infantile sembrerebbero avere argomenti inoppugnabili, come quando sostengono che solo con la cosiddetta «età» della ragione un individuo diventa capace di scegliere liberamente e in piena coscienza una via di autodisciplina e di autorealizzazione quale è appunto la pratica dello hatha-yoga. Sembra inoltre che una forma di educazione fisica basata in buona parte sull’immobilità come gli âsana, sia poco adatta ad un’età che ha bisogno del gioco, Inteso come movimento, salto, corsa, lotta: attività attraverso le quali il bambino, non diversamente da tutti i cuccioli, prende coscienza dei proprio corpo e impara a coordinarne sempre meglio le funzioni psicomotorie.

In realtà nulla vieta che vengano inseriti in un programma di educazione fisica per giovanissimi anche esercizi derivati, con opportuni adattamenti, dalle tecniche yoga, in particolare quelle che favoriscono l’acquisizione di un buon equilibrio statico e dinamico. Ad esempio posizioni come «l’albero» in cui si tratta di saper stare ben diritti su una sola gamba, possono essere lo spunto per un gioco di gruppo. L’importante è che non venga meno la caratteristica di attività ludica che l’educazione fisica deve possedere quando è ai bambini in età prescolare. Alla fantasia di un istruttore che abbia qualche pratica di hatha-yoga non sfuggirà la possibilità di inventare tutta una serie di giochi derivati dagli âsana: già i nomi stessi delle posizioni, che ricordano animali cari al mondo infantile (la cavalletta, il coniglio, il cammello, ecc.), dovrebbero far buona presa sull’interesse dei bambino favorendo la sua attiva partecipazione.

Per l’educazione fisica dei preadolescenti potranno invece essere utilizzate altre posizioni che sono particolarmente indicate come preparazione alla pratica sportiva. Molti âsana, come vedremo, agiscono attivamente su masse muscolari, come i dorsali e gli addominali, che normalmente non vengono abbastanza esercitate, sicché tendono a indebolirsi: tenere in esercizio questi muscoli fin dall’infanzia può essere assai raccomandabile.

La maggior parte delle posizioni funziona poi egregiamente come ginnastica correttiva: molto spesso i giovani, anche a causa delle lunghe ore di studio, tendono ad assumere atteggiamenti corporei malsani, cioè i cosiddetti paramorfismi. Questi consistono soprattutto in deviazioni leggere e temporanee della spina dorsale che però, se non vengono corrette per tempo, si trasformano nei ben più gravi dismorfismi, ai quali è molto più difficile, se non impossibile, porre rimedio. L’azione degli âsana è efficace soprattutto sulla colonna vertebrale, perciò con la pratica delle posture è facile ovviare ai paramorfismi, abituando il giovane a un portamento corretto.

Le posizioni sedute, o «di meditazione» saranno invece meno indicate, dato il loro carattere di assoluta immobilità, per bambini e ragazzi. C’è da notare tuttavia che, mentre a un adulto non allenato possono occorrere settimane o mesi prima di «sciogliersi» al punto da poter eseguire facilmente posizioni come il «loto», a un fanciullo sano riesce agevole assumere tale postura, poiché le sue articolazioni sono molto più elastiche. È quindi raccomandabile che anche i giovanissimi pratichino di tanto in tanto questo tipo di esercizi, atti a prevenire l’irrigidimento e l’anchilosi di anche, ginocchia e caviglie.

E PER NON PIÙ GIOVANISSIMI

Le persone che hanno raggiunto o superato la mezza età e che da tempo hanno rinunciato a tenersi in forma con la pratica di qualche sport o di una qualsiasi attività fisica possono essere indotte a considerare troppo impegnative per loro le tecniche dello hatha-yoga. Rinunciare in partenza sarebbe però un grave errore: infatti proprio chi fa vita sedentaria, spesso congiunta a un lavoro stressante e ad abitudini alimentari malsane, può ricavare il massimo beneficio dagli esercizi.

Un punto, del resto, merita di essere chiaramente sottolineato: a nessuno si richiedono prestazioni di tipo atletico. La via dello hatha-yoga comporta un dosaggio progressivo degli sforzi; la prima regola da osservare, come vedremo, è quella della non-violenza, e innanzitutto occorre imparare a non fare violenza a se stessi. Niente sforzi inauditi, dunque, niente acrobatismi, che lasceremo ai virtuosi della pratica: a noi basterà la progressiva riconquista, attraverso un allenamento perseverante, di quella scioltezza e armonia di movimenti e di quel giusto grado di vigorìa fisica che chiunque, a qualunque età, può conseguire.

Fino a che punto lo hatha-yoga può mantenerci giovani? L’età, si dice, è in gran parte una questione di spirito e sappiamo che lo yoga, oltre a prendersi cura dei nostri muscoli e delle nostre articolazioni, ci assicura la giusta «carica» di vitalità, grazie anche all’azione che molte posizioni esercitano sulle nostre ghiandole endocrine. Tuttavia, come non è una panacea universale, pur avendo parecchie utili indicazioni, così lo hatha-yoga non è neppure la fonte dell’eterna giovinezza. Accostarsi a esso con il desiderio ossessivo di mantenersi giovani a tutti i costi significa snaturarne lo spirito e le finalità. Il tempo che ci è dato possiamo soltanto usarlo, non fermarlo: lo yoga ci aiuta ad usarlo bene, realizzando il massimo delle nostre potenzialità; ma se è vero che esso ci promette armonia e integrazione della personalità, non dimentichiamo che ci impone anche di rinunciare a ogni eccessivo attaccamento. Accettiamo quindi con gioia i doni che ci può dare, senza coltivare la segreta speranza di far camminare a ritroso l’orologio della vita. Correttamente praticato lo yoga può contribuire a una maggiore longevità, ma soprattutto può aiutarci ad accogliere con serenità e a vivere con pienezza ogni stagione della nostra esistenza, senza vagheggiamenti e rimpianti, sapendo di essere, in ogni istante, signori di noi stessi.

YOGA E FEDE RELIGIOSA PERSONALE

Accade talvolta di incontrare persone fermamente convinte che praticare lo yoga voglia dire accettare un credo religioso incompatibile con una visione cristiana dell’esistenza. In verità nessuno degli otto stadi dello hathayoga è in contrasto con la fede o con la morale cristiana: se alla base del messaggio evangelico troviamo come fondamentale precetto l’amore del prossimo, alla base dell’etica yoga vi è l’ahimsâ o non-violenza, che è amore del prossimo, cioè dell’uomo, ma anche, francescanamente, di tutte le creature.

Le tecniche dello hatha-yoga, poi, non sono che strumenti e il loro uso non presuppone l’appartenenza a questa o quella fede religiosa. Praticare lo yoga non vuoi dire che si debba diventare indù: in ogni caso anche chi volesse andare oltre una mera «utilizzazione» delle tecniche e approfondire, ad esempio, la lettura dei testi filosofici e religiosi che la tradizione indiana ci offre, potrà trovarvi tesori di spiritualità senza per questo dover rinunciare alla propria fede religiosa.

Come strumento di realizzazione lo hatha-yoga si presta a essere usato da chiunque, indipendentemente da ogni convincimento religioso: mantenersi in efficienza e buona salute, conservare vigile e pronta la propria mente, sembra un compito degno per un uomo che aspiri a dare nella vita il meglio di sé; a qualunque religione appartenga un tale uomo, egli sa di agire bene, glorificando il corpo che gli è stato dato. Che egli sia indù, cristiano o musulmano, non ha davvero molta importanza: ciò che conta è che sappia rendersi immune dal fanatismo di parte rispettando anche il credo altrui.

Lo yoga che viene insegnato in questo libro, è, come si è detto, soprattutto lo hatha-yoga cioè quello yoga che si cura principalmente del corpo e della mente, avvalendosi di tecniche psicofisiche, in particolare posizioni corporee ed esercizi di controllo del respiro. Lo hatha-yoga, sebbene in occidente si tenda a identificarlo tout court con lo yoga, è in verità soltanto una delle possibili vie che lo yoga, come filosofia e visione del mondo, propone all’uomo per superare lo stato ordinario di esistenza in vista di una realizzazione superiore. Queste diverse vie (mârga) non devono però essere intese come strade divergenti. Esse non si escludono a vicenda ma si integrano: perciò chi si dedica allo hatha-yoga può e in una certa misura deve conoscere le altre forme di yoga.

Tralasciando i rami secondari, che qui non ci interessano e che si fondano su tecniche particolari, limitiamocia qualche notizia sulle principali vie di realizzazione. Esse sono:

- jñana-yoga o «yoga della conoscenza»

- karma-yoga o «yoga dell’azione»

- bhakti-yoga o «yoga della devozione»

- râja-yoga o «yoga regale»

JÑÂNA-YOGA O «YOGA DELLA CONOSCENZA»

Questo yoga è la strada filosofica per eccellenza: jñâna infatti significa conoscenza. Si tratta quindi di una gnosi, una visione del mondo in cui trovano risposta le domande che l’uomo si pone su se stesso, sulla propria natura e sullo scopo dell’esistenza. Attraverso la conoscenza l’uomo deve saper scorgere il reale oltre le apparenze fenomeniche. Ogni essere umano, ad esempio, tende a identificarsi con il corpo fisico; ma per lo jñâna-yoga questo non è che la manifestazione più grossolana, al di là della quale vi è il «corpo sottile» o «prânico». Neppure questo però costituisce la natura reale dell’uomo, che è data dal suo âtman, cioè il vero Sé, principio immortale e divino che sta al di là dell’apparenza e della caducità della forma mortale. Nell’esistenza ordinaria l’uomo non riesce ad acquistare piena consapevolezza di questa realtà suprema e immutabile che egli alberga dentro di sé, poiché è soggetto all’inganno della mâyâ, o illusione cosmica, cioè l’apparenza fenomenica che lo disorienta con il suo perenne mutare. Soltanto affinando la sua capacità di discriminazione (viveka), rinunciando agli oggetti terreni, meditando sulla dottrina rivelata e sugli insegnamenti dei proprio maestro spirituale, il seguace dello jñâna si rende capace, mediante l’intelletto superiore (buddhi), di superare il fenomenico e conseguire il sommo bene.

KARMA-YOGA O «YOGA DELL’AZIONE»

È la via di realizzazione per mezzo delle opere, che devono essere compiute senza attaccamento alcuno e senza desiderio di successo.

I concetti fondamentali di questo yoga sono espressi mirabilmente nella Bhagavadgîtâ o «Canto del beato», poemetto filosofico di appena settecento versi inserito nel ben più vasto contesto del poema epico Mahâbhârata.

A buon diritto la Bhagavadgîtâ è stata ed è considerata un’opera di altissimo valore spirituale: molte personalità eccezionali, tra cui lo stesso Gandhi, ne hanno tratto ispirazione per la propria vita. L’inizio è drammatico: sul campo di Kuruksetra, dove le opposte schiere dei Pândava e dei Kaurava stanno per affrontarsi in battaglia, l’eroe Arjuna, al cui fianco in veste d’auriga è il dio Krsna, è colto da una crisi di sconforto. Benché prode guerriero, egli si rifiuta di impugnare le armi: al solo pensiero di uccidere i suoi stessi parenti, i Kaurava, un fremito d’orrore lo pervade tutto, ed è pronto a venir meno al suo dovere di guerriero, che gli imporrebbe di combattere per ripristinare l’ordine e la giustizia. I suoi avversari, infatti, sostengono il malvagio usurpatore Duryodhana: Arjuna dunque, combattendo e vincendo, compirebbe un’azione meritoria degna di un guerriero onorato.

L’appello all’onore militare non basta però a smuovere Arjuna dal suo proposito e a spingerlo a versare sangue fraterno: Krsna gli insegna allora una più profonda verità Soltanto i corpi - così dice il dio - sono mortali, mentre il Sé, l’âtman è imperituro: compia dunque Arjuna il dovere che gli compete, non rinunci all’azione, ma apprenda ad agire con distacco, senza attaccamento al frutto che dall’azione consegua o non consegua. La vera libertà non consiste nel non operare: del resto chi potrebbe, sia pure per un solo istante, astenersi dall’agire? Il segreto della libertà e della superiore realizzazione dell’uomo consiste nel retto atteggiamento dell’animo nel riguardi dell’azione (karman). È necessario dismettere ogni egoistico sentimento, ogni ansiosa attesa dei risultato: in questo modo l’azione, priva di attaccamento, priva di desiderio, diviene pura.

Chi pratica lo hatha-yoga dovrà far suo il più possibile questo ideale di distacco, pur nell’impegno quotidiano e di fronte alle continue difficili scelte che la vita ci impone. Il karma-yoga ci insegna che tutti abbiamo il dovere di portare nel mondo il contributo della nostra opera, ma al tempo stesso dobbiamo saperci affrancare dall’ansiosa attesa del risultato e del successo. è errato credere che lo yogin rifugga dalle proprie responsabilità, che gli derivano dal contesto sociale in cui vive: egli se le assume anzi fino in fondo, pienamente e consapevolmente, senza però lasciarsi coinvolgere sul piano emotivo.

Il detto «non vincere, ma gareggiare è importante» può ben essere fatto proprio dal karma-yoga: ciò non vuol dire che si debba rinunciare a ogni forma di competitività, la quale è anzi alla base di un certo progresso sociale. L’umanità occidentale, però, deve saper prendere le distanze da una certa competitività esasperata che finisce per essere causa di turbe emotive. Le nostre azioni sono per lo più così intensamente finalizzate al risultato da divenire motivo di attese angosciose. Supererò l’esame? Otterrà quel posto? Avrò impiegato bene il mio denaro? Impariamo invece a guardare alle nostre azioni come testimoni disinteressati per i quali successo e insuccesso si equivalgono. Qualche volta, ripensando a distanza di tempo alle speranze e ai timori che riponemmo un giorno in questa o quella nostra opera, ci viene fatto di sorridere. Era davvero così importante quel risultato? Forse poteva in parte mutare il corso esteriore della nostra vita, ma il nostro «io» reale ne sarebbe stato anch’esso mutato?

Alleniamoci dunque a conquistare quel distacco dal frutto delle opere che conduce alla serenità e alla perfetta letizia. La stessa pratica dello hatha-yoga deve essere riguardata con questo atteggiamento di indifferenza emotiva. Guai se le sedute quotidiane dovessero diventare fonte di ansiose aspettative! Ma su questo punto occorrerà ritornare quando parleremo dell’atteggiamento mentale da tenersi durante la pratica degli esercizi.

BHAKTI-YOGA O «YOGA DELLA DEVOZIONE»

Bhakti significa devozione: è questa dunque la via mistica per eccellenza, quella dell’abbandono fiducioso alla divinità. Come lo jñâna-yoga è la via della ragione, così il bhakti-yoga è la via dei cuore. In colui che segue questo sentiero le alte speculazioni dei filosofo cedono il passo a un irrefrenabile sentimento d’amore per il Creatore e la Sua manifestazione.

In occidente San Francesco, Santa Chiara, Jacopone da Todi, furono seguaci della vita della bhakti. In essa c’è una fede profonda che non ha bisogno di prove o dimostrazioni razionali. Il bhakta, o devoto, sa scorgere Dio dovunque, in ogni creatura animata e Inanimata: spesso il suo traboccante sentimento d’amore per il Divino si esprime in forma poetica, inni o laudi.

A differenza del karma-yoga la via devozionale comporta sovente una totale rinuncia al mondo: per chi è tutto assorbito dal Divino che senso hanno i legami sociali e i doveri terreni? Per colui che ha l’occhio fisso alla meta suprema le mete particolari, finite, perdono ogni attrattiva.

È evidente che una via come il bhakti-yoga richiede una vocazione religiosa non comune e una tendenza al misticismo piuttosto insolita nell’uomo d’oggi e che, quando si manifesta, non è esente da pericoli, in particolare per i giovani. Vi sono infatti sette religiose che tendono a sfruttare il bisogno di assoluto e di divino proprio soprattutto delle giovani generazioni: assistiamo così a forme degradate di adorazione devozionale rivolta a maestri, o guru, di dubbia fama e allo scimiottamento di forme di culto orientaleggianti.

Chi intende dedicarsi allo hatha-yoga avrà cura di evitare ogni forma di pseudomisticismo: del resto la sua pratica è perfettamente compatibile con qualunque fede religiosa e il credente non avrà bisogno di spogliarsi delle proprie tradizioni per rivolgersi a forme di culto «esotiche». Tuttavia tra gli esercizi di meditazione che troverete nella parte quarta di questo libro alcuni sono particolamente indicati per coloro che sentono il richiamo del Divino: ma anche chi per natura è eccessivamente portato al razionalismo non dovrebbe temere di aprire alla bhakti una parte di sé, dando spazio alle «ragioni del cuore» accanto a quelle dell’intelletto.

La divinità per il credente, la natura intesa come un tutto unico e armonico per il non credente, possono diventare oggetto di meditazione e di amore, e aiutare, di pari passo con gli esercizi dello hatha-yoga, a formare una personalità completa, serena ed equilibrata, nella quale, accanto alla ragione, anche il sentimento abbia il posto che gli compete.

RÂJA-YOGA O «YOGA REGALE»

Costituisce in certo qual modo il coronamento dello hatha-yoga, del quale riprende e approfondisce gli stadi superiori. Dice Vivekânanda: «Vi sono nella natura manifestazioni più dense e materiali ed altre manifestazioni che sono più sottili. Queste ultime sono le cause, le prime ne sono gli effetti. I fenomeni grossolani possono essere facilmente percepiti dai sensi, non ugualmente i sottili. La pratica del râja-yoga ci conduce appunto a renderci capaci di captare le percezioni sottili».

Tra le diverse vie di realizzazione il râja-yoga è quella che maggiormente si ricollega allo yoga classico (codificato da Patañjali negli Yogasûtra o «aforismi sullo yoga»), il cui scopo è la soppressione dell’attività mentale ordinaria e il conseguimento del samâdhi, vale a dire lo stato di en-stasi in cui ogni dualità di soggetto e di oggetto cessa di esistere. Nel râja-yoga le posizioni corporee (âsana) non hanno l’importanza che assumono nello hatha-yoga; il râja-yoga infatti le prende in considerazione solo in quanto si tratta di posture adatte alla pratica degli esercizi respiratori e delle tecniche di meditazione che consentono l’accesso a uno stato di coscienza superiore.

Si ricollega in parte al râja-yoga e in parte allo hatha-yoga il cosiddetto kundalinî-yoga: si tratta di una via di realizzazione che si avvale di tecniche psicofisiche finalizzate al risveglio dell’energia latente, denominata kundalinî o «l’avvolta», che si ritiene situata, come un serpente arrotolato nelle sue spire, alla base della colonna vertebrale. Nell’adepto del kundalinî-yoga questa energia, riconducibile evidentemente alla sfera sessuale, viene risvegliata con appropriate tecniche, soprattutto con particolari prânâyâma, e prende a salire attraverso i vari centri del corpo sottile, denominati cakra (corrispondenti grossomodo ai plessi della fisiologia occidentale), fino a raggiungere il cakra più elevato, detto «loto dai mille petali», posto alla sommità del capo: quando ciò avviene si ha l’illuminazione.

È appena il caso di sottolineare che pratiche di questo genere appartengono allo yoga esoterico ed esigono la guida di un esperto maestro. Si tratta infatti di tecniche in cui sono insiti vari pericoli: è perciò del tutto sconsigliabile tentare da soli queste esperienze, a rischio di gravi e irreversibili disturbi.

Yama: le norme morali dello yoga

Come si è detto la pratica dello hatha-yoga si svolge attraverso otto stadi (ashta-anga), di cui i primi quattro costituiscono lo «stadio esteriore», in quanto si occupano soprattutto del corpo, mentre i quattro successivi costituiscono lo «stadio inferiore» in cui prevalgono gli esercizi di concentrazione e meditazione. Il primo stadio, o yama, comprende una serie di prescrizioni morali la cui osservanza è ritenuta indispensabile per un reale progresso nello hatha-yoga. In particolare vengono raccomandate:

1) ahimsâ, o «non-violenza»

2) satya, o «sincerità»

3) asteya, o «onestà»

4) brahmacarya, o «continenza»

5) aparigraha, o «astensione dal possesso»

Sono compatibili queste prescrizioni tradizionali con le esigenze della moderna vita occidentale? In verità si tratta di norme morali che, rettamente intese e applicate senza ipocrisia o inutili formalismi, dovrebbero fare parte del bagaglio morale di ogni essere umano il quale aspiri a migliorare se stesso, per mezzo dello yoga o di altre vie, in armonia con la natura e il consorzio civile di cui è membro. Chi si accinge alla pratica dello hatha-yoga dovrà quindi fare un preliminare esame di coscienza riguardo alle «cinque astinenze». Passiamole brevemente in rassegna una per una:

AHIMSÂ O «NON VIOLENZA»

«Non-violenza» è oggi un’espressione di gran moda: eppure mai come ai giorni nostri il mondo sembra essere dominato dalla violenza. Tra le innumerevoli specie di esseri viventi che popolano la terra, nessuno come l’uomo ha posto il suo talento al servizio dell’aggressione e della distruzione dei suoi simili. In un mondo in cui la violenza sembra crescere di giorno in giorno a dismisura, spesso ammantata di coperture e giustificazioni ideologiche, il seguace dello hatha-yoga ha il dovere di portare un preciso contributo alla causa della non-violenza: egli opererà dunque in ogni circostanza, con parole e azioni, in favore della pace, della distensione e dell’armonia. Purtroppo le buone intenzioni non bastano: spesso anche nell’essere umano in apparenza più mite e tollerante riemergono pulsioni profonde che si traducono in atteggiamenti aggressivi. Non sempre la violenza si manifesta con azioni concrete: un atteggiamento altezzoso, una studiata maldicenza, un’astiosa indifferenza... quanti modi di ferire gli altri!

La costante pratica degli esercizi dello hatha-yoga, in particolare le tecniche di rilassamento e il controllo della respirazione, contribuirà progressivamente a smorzare le tensioni emotive, e quindi anche la pulsione aggressiva che è presente in ciascuno di noi. Occorre tuttavia aiutare questo processo inconscio di trasformazione meditando sul profondo valore morale di una scelta non-violenta. Uno degli assiomi dello yoga è che ogni azione buona o cattiva che sia, produce dei frutti, i quali prima o poi vengono a ricadere su colui che ha compiuto l’azione stessa: la scelta dell’ahimsâ è quindi la giusta via per diffondere armonia e pace ed esserne ripagati.

La non-violenza deve riguardare non solo il mondo esterno, cioè il nostro prossimo, ma anche noi stessi: ecco dunque che lo hatha-yoga bandisce ogni sforzo violento, cui sostituisce un’applicazione graduale e costante. In questo modo, nella pratica concreta delle tecniche yoga, l’ahimsâ cessa di essere un concetto astratto, e viene vissuta tangibilmente nelle fibre del nostro essere fisico e mentale.

Fare dell’ahimsâ oggetto di meditazione, sforzarsi di realizzarne l’ideale nella vita quotidiana, può portarci a un progresso spirituale immenso. Alla non-violenza va congiunto l’abbandono di ogni atteggiamento di arrogante presunzione e la conquista di una sana umiltà. Per troppo tempo larga parte dell’umanità ha confuso l’indiscussa superiorità intellettuale dell’uomo con il diritto al dominio e allo sfruttamento, senza alcuna limitazione morale, delle molteplici forme di vita che popolano la terra: la non-violenza, al contrario, comporta un profondo rispetto per tutti i viventi, uniti in un unico multiforme disegno.

Qui sorge immediatamente un problema: deve lo yogin essere vegetariano, in armonia con il principio del rispetto della vita? In realtà, lasciando da parte per il momento ogni considerazione dietetica, c’è da dire che la rinuncia al cibo carneo non elimina del tutto la violenza ai viventi. Nel momento in cui strappo dalla terra un cespo di insalata per imbandirne la mia mensa vegetariana non uccido forse un essere vivente, privando la pianticella del suo divenire? È inevitabile che il vivente divori il vivente: la tigre che squarcia la gola dell’antilope e si nutre delle sue viscere ancora palpitanti non è più «feroce» della placida vacca, la quale «uccide» a ogni pasto migliaia di teneri steli. La verità è che non esistono animali «feroci», come non esistono animali «nocivi»; l’unico animale che ha dato prova di essere a un tempo feroce e nocivo è l’uomo! Esso infatti è l’unico essere vivente che si accanisce per crudele divertimento, desiderio di guadagno, o pura stupidità, a uccidere altri esseri viventi e i suoi stessi simili.

Lo yogin potrà dunque accettare o rifiutare, secondo le sue intime convinzioni, l’uccisione di animali per esigenze alimentari, ma il principio dell’ahimsâ gli farà ripudiare qualsiasi forma di «sport» o attività, come la caccia, il tiro al piccione, ecc., che provochino sofferenze e morte ad altri esseri viventi. Per quanto concerne la violenza dell’uomo sull’uomo, così diffusa in forme evidenti e occulte, è chiaro che il seguace dello yoga manifesterà in ogni occasione, con fermezza e coraggio, senza compromessi, la sua condanna per ogni sopraffazione materiale e morale perpetrata da individui o regimi su altri esseri umani.

SATYA O «SINCERITÀ»

La seconda prescrizione morale che lo yogin è tenuto a rispettare è l’astensione da qualsiasi forma di menzogna o di ipocrisia, le quali devono essere bandite in ogni circostanza dalle sue parole e dalle sue azioni. Occorre naturalmente guardarsi dal formalismo, che diverrebbe a sua volta una forma di ipocrisia: le piccole esigenze quotidiane della vita pratica possono costringerci a qualche peccato veniale. Del resto la verità, espressa impietosamente, in forma brutale, può diventare una vera e propria forma di violenza, contravvenendo al precetto dell’ahimsâ.

Ci sono poi dei casi In cui la bugia cosiddetta «pietosa» si impone: chi oserebbe gettare in faccia la verità sul suo stato a un malato cosi grave che potrebbe restare ucciso da una forte emozione?

Il precetto della sincerità impone al seguace dello hatha-yoga di rifuggire da ogni forma di mistificazione: ciò significa scegliere la via di realizzazione delle tecniche yoga con il desiderio sincero di migliorare se stessi, con umiltà e impegno, senza trionfalismi ed esibizionismi. Lo hatha-yoga esclude tassativamente ogni millanteria: i progressi compiuti ben possono rallegrarci, ma occorre evitare di parlarne a destra e a manca per suscitare interesse o ammirazione. è il nostro modo di essere, non le parole, che deve testimoniare la verità, cioè l’autenticità dei paziente lavoro che giorno per giorno, con l’ausilio dello yoga, compiamo su noi stessi.

ASTEYA O «ONESTÀ»

È appena Il caso di soffermarsi su questa prescrizione morale che si ricollega strettamente alla precedente: è evidente che non ci può essere una reale crescita armonica della personalità se non conformandosi a un ideale di onestà assoluta. Un comportamento disonesto contraddice infatti al principio della sincerità: nel contempo, provocando in modo deliberato un danno al nostro prossimo, viene a costituire una vera e propria forma di violenza, in contrasto quindi con il precetto dell’ahimsâ.

Oltre che con il prossimo, lo hatha-yoga comporta l’obbligo di essere onesti anche con se stessi. Quante volte, nella vita, ci autoinganniamo, come quando rimandiamo di giorno in giorno la realizzazione di un buon proponimento che ci costa sacrificio, oppure chiudiamo gli occhi sui nostri difetti! è quindi importante, se vogliamo davvero progredire, saper essere obiettivi e imparziali nel giudicarci.

BRAHMACARYA O «CONTINENZA»

In tema di continenza sembra esservi una grande disparità di opinioni tra gli autori di libri sullo yoga destinati agli occidentali. Alcuni infatti raccomandano un severo controllo dell’impulso sessuale, mentre altri sono assai meno rigorosi oppure ignorano dei tutto il problema. Vi sono manuali di hatha-yoga i quali, mentre si preoccupano di dare tutta una serie di regole igieniche e dietetiche, non dedicano neppure una riga al problema dei comportamento sessuale: eppure la sessualità è una componente cosi importante della vita umana che lo yogin non può fare a meno di interrogarsi sul corretto atteggiamento da tenere di fronte al cosiddetto «problema dei sesso».

Se risaliamo alle fonti dei pensiero indiano rischiamo, anziché chiarirci le idee, di confondercele ancora di più. Da un lato infatti troviamo maestri di primissimo piano, come Vivekânanda e Aurobindo, che si sono pronunciati a favore di un radicale controllo dell’impulso sessuale; al polo opposto abbiamo invece la tradizione tantrica, la quale ha sviluppato tutta una serie di tecniche basate su di un appropriato uso della sessualità. Entrambe le posizioni, in apparenza inconciliabili, hanno in realtà una matrice comune; si tratta dell’idea, peculiare, sebbene non esclusiva, dei pensiero indiano, che la sessualità è una forma di energia, suscettibile di essere trasformata in un’altra forma di energia di livello superiore. in sanscrito questa speciale energia è denominata ojas.

Questo processo di trasformazione implica la rinuncia alla sessualità ordinaria, che viene in tal modo «sublimata», oppure, come nel tantrismo, la sua attuazione in forma rituale e sacrale, sicché il rapporto tra uomo e donna viene trasfigurato, trasformandosi in unione divina. La prima alternativa corrisponde invece a quel processo che Freud ha chiamato «sublimazione della libido»: al padre della psicanalisi non era infatti sfuggita questa possibilità dell’istinto sessuale di trascendere la funzione biologica per configurarsi come un vero e proprio potenziale energetico.

La prescrizione dei brahmacarya ha per scopo la capitalizzazione e la trasformazione dell’ojas: questo yama comporta quindi un controllo delle pulsioni sessuali e la loro riconversione su un piano più elevato. Per il seguace dello hatha-yoga il brahmacarya significherà il dominio dei propri istinti e la realizzazione di una sessualità armonica, equilibrata, senza eccessi, ma anche senza ascetiche rinunce. Del resto anche nella tradizione indiana lo stato di brahmacârin non è una condizione definitiva se non per individui eccezionali: di norma, alla pratica temporanea della continenza da parte dello studente celibe segue lo stato di capofamiglia (grihastha) il cui dovere consiste nel realizzarsi come buon marito e padre. Solo dopo aver compiuto la propria parte nel mondo, l’uomo, facendosi sannyâsin, rinuncerà alla vita degli affetti e dei sensi per votarsi interamente alla ricerca spirituale e all’ascesi.

Alla luce di questi chiarimenti, come si configura il precetto dei brahmacarya per il moderno yogin occidentale? In linea di massima è consigliabile far precedere l’inizio della pratica da un breve periodo di continenza, atto a favorire le migliori condizioni psicofisiche nella fase di iniziazione. Successivamente avremo cura di attenerci alla via dell’equilibrio, evitando gli opposti dell’austerità ascetica e della ricerca edonistica. Più di ogni altra cosa è importante un corretto atteggiamento mentale ed emotivo nei confronti della sessualità: lungi dal considerarla come qualcosa di impuro o peccaminoso lo yogin saprà attribuirle, nel contesto dinamico della propria esistenza, il giusto posto che le compete, guardando con compassionevole distacco all’ossessiva importanza che molti attribuiscono al sesso, ma evitando, nel contempo, ogni forzatura ascetica. Vi è un celebre detto orientale: «Come l’erba kusha, male afferrata, taglia le mani, così l’ascesi, male intrapresa, conduce alla rovina». Conviene meditare attentamente su questa verità, che ci invita ad accettarci per quello che siamo. Viviamo con pienezza e sincerità la nostra condizione umana: lo yoga, con la sua azione riequilibratrice che investe tutta la personalità, potrà aiutarci a conseguire, nella realizzazione della sessualità, quello stadio oblativo, come è denominato dalla moderna psicologia del profondo, in cui l’atto amoroso è vissuto come dono e che si accompagna, nella vita di relazione, alla creatività, alla generosità e all’altruismo.

APARIGRAHA O «NON-POSSESSO»

La quinta e ultima delle cinque astinenze riguarda il divieto di possedere, nel senso di essere liberi dall’eccessivo attaccamento ai beni materiali. Come ha sottolineato Fromm nel suo celebre Avere o essere, l’uomo si trova costantemente a dover scegliere tra una realizzazione egoistica e, in definitiva, inautentica nella categoria dell’avere (possesso, dominio, accumulo), e una realizzazione priva di egoismo, libera, intesa al potenziamento delle qualità interiori, anziché all’ammassamento di beni, nella categoria dell’essere. è evidente che un’eccessiva preoccupazione per l’avere costituisce un ostacolo sulla via di un reale progresso spirituale e poiché produce ansietà e turbamento impedisce quello sviluppo armonico della persona che è la meta dichiarata dello hatha-yoga.

È pur vero che per poter «essere» occorre, in una certa misura, anche «avere»: nessuno vuole imporre al moderno yogin occidentale una vita di povertà francescana, ideale nobilissimo che però richiede una non comune vocazione. Ancora una volta ciò che si raccomanda è Il giusto mezzo: un’onesta ricerca del benessere materiale per se stessi e per i propri familiari non è un impedimento sulla via dello hatha-yoga.

Ad aparigraha si connette pure il divieto, espresso nei testi, di ricevere doni che creano legami e obblighi. Questa specifica prescrizione, nata per gli adepti di ordini religiosi, ai quali è vietata ogni forma di possesso, non può essere applicata alla lettera dall’occidentale che intraprende lo yoga. Lasciando ancora una volta in disparte ogni formalismo, può ben essere motivo di riflessione lo spirito che anima questo precetto: quello di conservarci, in ogni circostanza, liberi da obblighi che costituiscono un condizionamento morale e rischiano di spingerci a degradanti compromessi.

LA TENSIONE E LE SUE FORME

Vi proponiamo innanzitutto alcuni esperimenti di autoconsapevolezza. Provate a osservarvi mentre alla guida della vostra auto vi recate verso il luogo di lavoro o percorrete un’autostrada per un lungo viaggio. Cercate di percepire tutte le sensazioni muscolari che provengono dalle diverse parti del corpo: avete il viso contratto o la fronte corrugata? I vostri occhi guardano fissamente senza sbattimento delle palpebre? Le vostre mani serrano con forza il volante? Il vostro collo è teso e rigido? Le vostre spalle sono sollevate? Sentite tensione alla bocca dello stomaco? I muscoli addominali sono contratti? Riuscite a respirare liberamente? Avvertite dei crampi alle gambe? Vi dolgono i piedi e le caviglie mentre pigiate il freno e la frizione?

Un secondo esperimento di osservazione può essere praticato nei momenti in cui siete preda di una forte emozione, per esempio ira o ansia. Provate allora a sentire quali sono i muscoli mobilitati nell’espressione di quella particolare emozione, che tipo di modificazione avvertite nel battito cardiaco e nella respirazione, quali movimenti effettuate con le braccia o con le mani, come si atteggiano i muscoli facciali, che genere di sensazione avvertite a livello energetico dopo la crisi emotiva.

Cercate infine di diventare consapevoli del vostro stato quando siete sottoposti a un surménage di lavoro: che cosa sentite a livello mentale? Qual è la vostra situazione fisica generale? Da che cosa proviene quel blocco che vi impedisce di continuare o rallenta il vostro ritmo di lavoro, come se la vostra mente rifiutasse di proseguire nelle sue operazioni, proprio come un computer subissato di richieste che eccedono le sue capacità di elaborazione? Sentite un vuoto alla testa? Avete delle cefalee?

Questi tre esperimenti vogliono stimolarvi a diventare coscienti dei tre tipi prevalenti di tensione o, meglio, dei tre livelli a cui la tensione psicofisica può manifestarsi: fisico, emotivo e mentale.

È bene rammentare che un certo tono muscolare o tensione è un fattore naturale indispensabile per mantenere la vita biologica e per effettuare qualsiasi attività. Tale tono è determinato dagli impulsi nervosi che mantengono i muscoli in uno stato di leggera contrazione, impedendo loro di accasciarsi o slegarsi, e azionano certi organi come il cuore e i polmoni. Anche quando dormiamo il nostro corpo mantiene una certa tensione. Se ricorressimo a una scala per misurare i vari livelli del tono stesso, scopriremmo che il massimo livello di tensione (100%) si ha solo in certe forme di parossismo muscolare patologico, mentre il livello medio del tono muscolare si aggira attorno al 70-80%. Tale livello cala bruscamente al 38% quando il sonno produce i suoi effetti riparatori sul corpo. È comunque necessario che la tensione stessa non sia inferiore al 26%, soglia al di sotto della quale il corpo non potrebbe mantenere le sue funzioni e incomincerebbe il processo irreversibile della morte.

Il problema che noi tutti dobbiamo affrontare è quello delle tensioni parassite o eccessive che producono un gigantesco dispendio di energia a livello psicofisico. Una risposta non adeguata agli stimoli esterni o ai contenuti emergenti di volta in volta dall’inconscio provoca un aumento della tensione o tono muscolare che, accumulato nel tempo, produce un punto di rottura denominato stress. Questo è appunto un sovraccarico continuo di tensione non smaltita che si ripercuote sia a livello nervoso e muscolare sia a livello psichico. In un essere umano sottoposto a stress il corpo incorre in patologie che interessano gli organi più deboli o sottoposti a maggiore tensione, mentre a livello psichico si nota un aumento dell’ansia che si tramuta presto in depressione, a cicli alterni, tale da portare rapidamente al crollo delle capacità di adattamento e di risposta alle situazioni e alle richieste del mondo esterno.

Poiché la mente e il corpo agiscono, come insegna lo yoga, non già su un piano di semplice interazione o di parallelismo, ma a un livello di stretta cooperazione, è necessario anzi tutto individuare a quale livello la tensione si produce per poter effettuare l’opportuna azione di rilassamento. È importante, per esempio, sapere se la tensione è dovuta a inibizione o a eccesso di azione: nell’un caso essa può essere alleviata attraverso una adeguata espressione o manifestazione esterna, nell’altro caso solo il riposo servirà a eliminarla.

Allo stesso modo, è importante essere consapevoli se la tensione è soprattutto fisica o emotiva o mentale, anche se esiste un coinvolgimento degli altri livelli. Come tutti sanno per esperienza propria, qualsiasi evento si verifichi sul piano mentale ed emotivo si manifesta istantaneamente anche sul piano fisico, così come qualsiasi modificazione fisica si riflette immediatamente sul piano psichico e mentale. Di fatto, mente e corpo si comportano come manifestazioni vibratorie diverse di una stessa energia prodotta dall’azione della prakriti (natura universale). In tal modo, pensieri ed emozioni si fanno corpo, mobilitando certi muscoli, sollecitando certi organi e ghiandole e plasmando a lungo andare, in base alla loro qualità e frequenza, il corpo fisico stesso, in taluni casi creando vere e proprie «corazze caratteriali».

UN CAPITALE PREZIOSO: L’ENERGIA

II problema dell’energia psicofisica e della sua economia è forse uno degli assilli principali dell’uomo nella società moderna. Ogni essere possiede un capitale energetico non illimitato e neppure fisso, che può essere accresciuto attraverso particolari tecniche insegnate dallo yoga, soprattutto legate al prânâyâma. Ma prima di fare ricorso alle tecniche che permettono di aumentare il capitale energetico stesso, occorre diventare oculati amministratori dell’energia che si ha a disposizione, osservando in quali modi la spendiamo nel corso della giornata: solo così potremo evitare di «andare in rosso» e di accumulare uno «scoperto energetico» che nessuno o nulla potrà coprire.

Secondo lo yoga tutte le attività che l’uomo effettua prima di giungere alla liberazione (moksha), cioè lo stato che dona all’essere umano una coscienza pura e gioiosa e fa di lui un realizzato, il quale vive ormai libero dai conflitti e dalle sofferenze della quotidianità e dell’illusione cosmica, si possono ricondurre a quattro: 1) âhara, l’attività del nutrimento attraverso il cibo, il respiro e le impressioni sensoriali; 2) nihara, l’attività che comprende sia il movimento necessario a mantenere in buono stato il corpo sia il lavoro che ci permette di procurarci di che vivere; 3) maithuna, l’amore e i rapporti sessuali, la sfera di attività che permette ad ogni essere umano di trovare un completamento affettivo e sessuale; 4) nidrâ, il dormire, l’attività riparatrice e benefica che annulla gli shock fisici ed emotivi cui è sottoposto l’organismo nello stato di veglia.

Ognuno dovrebbe cercare di scoprire in che modo ripartisce la sua energia in queste quattro attività, in modo da non spendere troppo prâna nell’una o nell’altra di esse. Inoltre, dovrebbe diventare consapevole del fatto che le emozioni negative, come l’ansia, l’irritazione, l’ira, la paura, siano esse espresse o no, dilapidano in poco tempo il capitale energetico quotidiano, lasciando in pochi istanti svuotati e prostrati oppure determinando quelle patologie di fatica vitale o astenia cronica che sono il sintomo di una protratta usura emotiva.

Non solo è quindi necessario ben distribuire le proprie risorse energetiche nelle varie attività e non sprecarle in emozioni negative, ma è anche indispensabile compiere nel giusto modo ogni attività stessa. Occorre cioè scoprire, guidati soprattutto dalla consapevolezza di sé che lo yoga tende a incrementare sempre più, qual è il modo più vero, e quindi più armonico ed efficiente, di compiere tutto ciò che siamo chiamati a compiere con il minor dispendio di energia possibile. È questa la scienza che viene chiamata Shâstra, o scienza (del buon funzionamento), applicabile sia ai doveri del nostro stato e della nostra condizione psicofisica in rapporto alla legge cosmica suprema cui tutti siamo soggetti (dharma-shâstra), sia all’attività con la quale ci procuriamo i mezzi per vivere (artha-shâstra), sia ai modi con cui cerchiamo di soddisfare i nostri desideri primari (kâma-shâstra). Esiste in ultimo anche un moksha-shâstra, la scienza che insegna a trasformare desideri, necessità e istinti per giungere alla liberazione: tale scienza è considerata il culmine dello yoga vero e proprio.

Solo quando saremo riusciti, attraverso un paziente lavoro di consapevolezza, a mettere ordine all’interno delle energie vitali, tutte le nostre disfunzioni e malattie fisiche e psichiche saranno sanate. Per fare questo, però, dobbiamo rifarci preliminarmente alla pratica di yama e niyama di cui si è inizialmente parlato, e ricorrere anche a quel consapevole abbassamento del livello della tensione che si ottiene attraverso le tecniche del rilassamento e della yoga-nidrâ.

IMPARIAMO A RILASSARCI

Secondo lo hatha-yoga il rilassamento (shaithilya) consiste nel ridurre in modo consapevole il livello di tensione neuro-muscolare, portandolo ad un valore che si colloca tra il 38% e il 26% sulla scala percentuale di cui abbiamo parlato. Ciò presuppone anzitutto che ci abituiamo a poco a poco a diventare consapevoli delle tensioni che si annidano in noi sia a livello fisico che a livello emotivo e mentale. Solo allora potremo allentarle, scioglierle e disperderle usando il potere suggestivo della nostra mente che può inviare messaggi e ordini positivi ai vari muscoli, non solo a quelli striati, ma anche a quelli lisci, che sono considerati relativamente indipendenti dal sistema nervoso centrale. Il rilassamento yogico è quindi tutto l’opposto del relax così com’è comunemente inteso: esso è soprattutto un innalzamento del livello di consapevolezza su tutti i piani. Mentre la separazione della mente dal corpo comporta quel notevole aggravio di tensioni che tutti noi registriamo alla fine di ogni giornata, l’immersione sempre più profonda della coscienza nel corpo, il sentire cioè pienamente ciò che siamo e come siamo, permette un rapido riequilibrio delle energie che circolano in tutto il nostro essere, anche a livelli sottili.

Per praticare il rilassamento occorre anzitutto abbandonare la modalità fondamentale che regola il nostro comportamento sociale: lo sforzo attraverso l’azione. Nel rilassamento infatti si tratta di adottare un’attitudine di non-sforzo e di non-azione lasciando che il sistema di autoregolazione, manomesso dalla mente e dalle emozioni, rientri in funzione attraverso l’attenzione consapevole. Attraverso di essa recuperiamo la più ancestrale abitudine connessa col sistema neurovegetativo, quella del sentire e del provare sensazioni, accantonando per un po’ la mente che giudica, discorre, classifica e contrappone.

Nel rilassamento possiamo individuare due momenti. Il primo è la fase in cui lasciamo cadere e abbandoniamo. Entrando nella stanza dove pratichiamo il rilassamento, lasciamo fuori il nostro ego, il nostro ruolo, le nostre preoccupazioni, i nostri pregiudizi, le nostre paure e ansietà; lasciamo cioè cadere quella sovrastruttura che ci serve come moneta di scambio nei rapporti sociali e interpersonali e privilegiamo invece il corpo, il respiro, le sensazioni, il fatto di essere vivi, in una parola /’essere. Il secondo momento è un arrendersi e un aprirsi più profondo. Distesi e abbandonati come uno straccio gettato per terra ci arrendiamo al nostro vero essere, alla nostra vera natura, a una più alta consapevolezza. Realizziamo allora con tutto il nostro essere un movimento simile a quello di una mano che si apre Mentre prima sprecavamo tutte le nostre energie per tenerci in pugno e mantenere in piedi una fortezza dove ci difendevamo da noi stessi e dagli altri ora ci lasciamo andare completamente, vincendo la profonda resistenza insita in ognuno ad abbandonarsi e arrendersi a un tutto più vasto.

Allora comincia la fase della consapevolezza, attraverso cui caliamo la coscienza sempre più profondamente nel corpo, finché tutte le tensioni sedimentate nei muscoli e negli organi in seguito al lavorio incessante di pensieri, emozioni, impulsi si liberano e l’energia torna a fluire liberamente come l’acqua in un canale pulito.

A livello fisico, utilizzando la particolare ricettività dell’inconscio, invieremo messaggi di rilassamento e di riposo non solo ai muscoli e agli organi volontari, ma anche a quelli che sembrano sfuggire al nostro controllo e che pure necessitano di distensione, come il cuore, il fegato, i reni.

Attraverso la respirazione lenta e ritmica cercheremo invece di calmare la nostra mente e di renderla tranquilla e silenziosa, visualizzandola come la superficie immobile di un lago.

A livello spirituale, infine, ci apriremo al nostro vero Sé, alla Coscienza pura e incontaminata, sorgente di tutte le energie, che sola può riequilibrare il nostro intero essere.

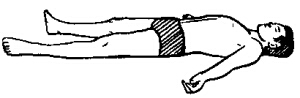

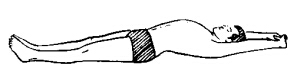

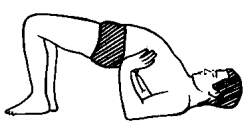

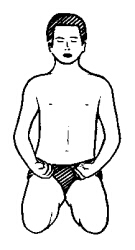

Il rilassamento supino (Shava-âsana)

Tale postura significa «posizione del cadavere», ma potrebbe essere designata più propriamente come shânti-âsana, «posizione di serenità e pace».

Il termine «postura del cadavere» fa riferimento a quell’atteggiamento psicologico di abbandono di ogni tensione, preoccupazione o pensiero che occorre assumere per ottenere un vero rilassamento. Questo lasciare la presa da se stessi e dal mondo esterno si configura infatti come una morte momentanea vera e propria.

Esecuzione. Distendetevi supini, con le gambe leggermente divaricate, le braccia scostate dal corpo con il palmo rivolto verso l’alto e gli occhi chiusi (figura a). Respirate in modo calmo e tranquillo alcune volte ripetendo, se vi può aiutare, la parola shânti (o «pace») oppure la formula: «lo sono perfettamente calmo». Quindi scuotete la gamba destra, muovendo nei due sensi il piede, poi rilassatela. Flettete, sempre, o inspirando, la gamba destra all’altezza del ginocchio, mantenendo il tallone a contatto con il suolo, poi lasciatela cadere a terra con una subitanea espirazione. Fate lo stesso con la gamba sinistra.

|

| Figura a |

Contraete alcune volte le natiche, poi rilassatele; fate lo stesso con lo sfintere anale, sentite i punti di contatto con il pavimento dei muscoli della schiena e immaginate di sprofondare nella terra. Poi scuotete alcune volte il braccio destro e lasciatelo andare; lo stesso fate con il braccio sinistro.